如果阅读一个人,就能了解新中国的医学教育史;阅读一位优秀的知识分子,就能清楚中国医学遗传学发展史的话,这个人就是李璞先生。

军阀混战时的富家子弟,北平街头的进步学生,投奔解放区的热血清年,“反右”“文革”仍在读书的科学家,国家建设新时期医学遗传学发展的推动者和见证者,培养高精尖遗传学人才的导师,李璞先生一生无悔,一生灿烂…… 第一章 遥远的家

一、 故乡的记忆 李璞教授的记忆是惊人的,其清晰的程度绝对不象一个年近八十的老人。 当我们挪动鼠标共同走回几十年前的时候,先生心中的家乡如画卷铺在我们的眼前,铺在遥远的记忆里,老先生的眼睛里闪动着曾有过的青春的光芒 ……

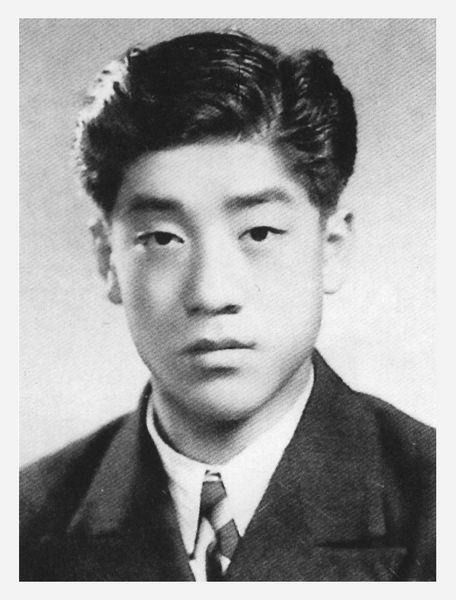

1928 年 4 月 13 日(农历闰二月 2 廿三日)李璞出生在河北省武清县(今天津市武清区)亭上村,那时,窗外已经满园的青色,大雁开始北归了。生他时,母亲已过中年,又因体弱,眼看着这个无休止啼哭的婴儿却挤不出一滴奶水。李家上下在欢喜中又发愁不知怎么办。那时的大姐、二姐已是懂事的少女,于是承担起“救活”这个小弟弟的责任。那时的乡村是没有奶粉出售的,虽然李家在当地是数一数二的大户,有几百亩良田,气派的庄院,可婴儿是不认银元的。小姐俩商量着找来面粉,用小锅里熬成面糊糊,加上一些白糖,用筷头抹进婴儿的嘴中,他小嘴一动,啼哭声立即停止了,全家一阵欢喜,李家的第四个男丁有了活的希望。从此,靠面糊加白糖李璞一天天长大了。

没有奶水的童年使他天生体弱。

体弱的孩子在家里大多都受宠,记忆里母亲没有打过他一下,哥哥们让着他,而两个姐姐与他更有养护的亲情。小时的李璞就显现出聪明的天性那就是淘气,记得当时城里新女性的风气也影响到了乡村,剪掉辫子,留短发成为时尚。可毕竟是在乡村,姑娘们怕人议论,两位姐姐正在犹豫时,四岁的他抄起剪刀,剪掉了二姐又黑又长的辫子,弄得二姐哭笑不得。

真正懂事以后,姐姐们都相继嫁到离家不是很近的地方,但是那时的乡村交通不便,平时又很忙,一年就见不到几次了。再没有机会来好好报答两个姐姐的喂养之恩,至今仍留给李璞深深的遗憾。

河北省武清县的亭上村是个美丽的地方,位于北平和天津之间,紧临运河边。这里土地肥沃,民风淳朴,邻里之间均沾亲带故。村中首屈一指的富户是高家,有千亩良田,车成套马成群,而高家又是李璞父亲的姥姥家,在他们的帮助下,李家也成了远近闻名的富裕之家。人丁兴旺,骡马成帮,良田几百亩。其实,李家并不是亭上村的老户,到亭上村之前,祖上是住在距天津不远的大道张庄,曾经在当地也是家底荫实,不愁吃穿的富户,只是到祖父这辈开始败落。李璞的爷爷叫李耀,生性好赌,每次在外赌输了钱便回来变卖家产。若有赢时又呼朋唤友,胡吃海喝。因大多活动在小村落之间,并无大酒席可设,请客时总买小贩卖的煮驴肉,若遇兴起,一夜之间竟能吃掉一头整驴。几年过后,家里显露败像,难以为计。其岳父高家看着实在担心,便督促李家搬至身边着力管教。可祖父李耀并未随家落户亭上村,而是弃家住到了他姥姥家,仍过着游玩的生活,直到老年才回到武清县城。李璞的父亲李子嘉是祖父的独生子(另有四个姐妹),在其父外出游玩期间,便接手管理家业,试图重振李家。他虽然年幼,但全然不象父亲那样不务正业,过日子极其精明,善于理财,敢想敢干,在高家的帮助下,不过几年的光景,李家一跃成为亭上村的第二大富户。

家里有钱了,可父亲李子嘉不改创业初时的习惯,仍苦心经营,亲自劳作,不浪费每一枚铜板。 家里虽然有了银元,可一年仍吃不到几顿细粮,同普通的农户一样过着节俭的生活,直到母亲生下大哥,才盖起大庄院,像个真正的地主了。而盖庄院的钱又不是李家积蓄,是李璞大哥落生时带来的。李家两代单传,这代添第一个男丁后,亲属们都前来庆贺。通常的贺礼是用一种叫“斗”的量具装满馒头,而表叔宋子容却送来一斗银元。李家用这些银元新盖的庄院拥有两个四合院、一个场院和两个池溏。

使李家香火永续的大哥,一声啼哭便令李家的住宅鹤立鸡群,他应该过上公子般的生活吧?其实不然,记得他在北平通县潞河中学读书时,每逢假期回家,仍同普通劳力一样到田间去干活。父亲李子嘉是不开小灶的,打工的吃什么他就跟着吃什么,家里的其他人就更无特殊可言了。

李璞的母亲先后生育了四男三女。大哥李彬早年在北平的通县潞河中学读书,后考入北平燕京大学化学系学习,毕业不久,经培训在南京国民政府工兵署任职。解放战争时期,参加了中国人民解放军第二野战军,在解放一江山岛战役中,因发明船载定向定时炸弹而立功。建国后,转业到沈阳某军工厂担任科研和教学工作。“文革”期间,受到管制,共入狱八年。

年轻时期的李璞对大哥是陌生的,二十几年间只见过三次面。大哥比他大十八岁,懂事时只是听说过还有一个大哥。大约在六、七岁的时候,李璞同三哥在院外扑蜻蜓,见一学生模样的青年走进院门,一身白西装,乌亮的分发,手提个精制的小皮箱,三哥喊道,大哥回来了 ! 李璞呆呆地盯着这个从未见过的大哥。也许是因为年龄差距较大,大哥同他们显出成人般的疏离,根本就没正眼看他们,就径直走进了父母亲的房间。直到在吃晚饭时,才摸一摸李璞的头说:“你太瘦小了,身体太弱,得锻炼哪。”从此,李璞真的爱好体育了,运动中尤其爱好篮球,十几年以后篮球打得很出色,闻名于京津地区的大学界。第二次见到大哥是 1938 年母亲去世,大哥从北平奔丧回来,这次大哥和他谈了谈心。第三次见面就是 13 年以后的 1951 年,李璞从黑龙江省的兴山(今鹤岗市) 调到哈尔滨医科大学生物系任教,出差去北京,便写信给大哥,返回时到沈阳去看他。走出车站,双方都马上认出了对方,大哥推着一台苏联产的自行车站在站口,同其他李家人一样高高大大的。这次才象兄弟般的相处,谈话是成人式的 ……

二哥李桐是在李璞的心中位置最重的人。 20 世纪 30 年代的中国战乱频繁,家无宁日,民不聊生。李璞为躲避逃兵抢劫跑到天津城租房随姑母过段时日,回来后就没回亭上村,在武清县城住下了。那时,父亲在乡下经营土地,母亲早逝,大哥在外读书,只有二哥领着弟弟,妹妹在武清县城里过活。虽然二哥还不到二十岁,可已经是家里的主心骨了。当时,他一面持家一面在武清县县立师范学校读书,毕业后去离家不远的大押虎寨村小学教书。在家,二哥是代替父亲做家长的,对弟妹管得很严。李璞回忆道,“若我们淘气了,二哥就在地上画个圈,让我们站在里面不准出来,直到承认错误并记住了。”父亲是想将二哥留在身边来继承祖业的,二哥宅心仁厚且不乏心计,持家理外都是把好手,只是天不随人愿, 1941 年,二哥因患大叶性肺炎,离开了人世,那年才 20 岁。

二哥故去,三哥李楷开始走向成年。那时,他也在武清县县立师范学校读书,毕业后,父亲不准他继续上学,准备让他继承父业,光大李家。当时李家除了经营现有土地和武清县城一家名叫“天德祥”布铺以外,主要从事粮食倒卖。父亲在老家附近的村庄按一定价格收粮,运到天津,以城市的市场价卖出,其利润是很高的。三哥接手卖粮后,开始时干得也是顺风顺水,可到了 1945 年,时局发生变化,社会在进步,城里的生活越来越丰富多彩,三哥便不安心在城乡之间做商贩了,于是跑到北平找到在北大上学的李璞,他想考警官学校。凭三哥的文化基础自然考不上,便求李璞代考。北大学生考个警官学校自然是很容易。考取后,考官也觉得这个考生怎么突然长高了一些,三哥用话唬了过去。警官学校是军事化管理,当然很严,这位小商人很不习惯。在一次同人打架时,学校要开除三哥,他便喊着“老子还不想干呢”,借机退学了。后经人介绍到国民党部队的一个征兵管理部门做少尉,升到上尉时被解放军解放过来,当了部队的文化教员。

三哥是李璞的玩伴,从小就跟着三哥屁股后面乱跑,院外扑蝶,野地里捉虫。武清县的孩子们喜欢斗蟋蟀,哥俩住室的窗台上摆满了陶罐,每只蟋蟀都有一个争强斗狠的侠名。每天放学以后,他们精心选出几只,抱在怀里着走上街边找其他的孩子去斗虫,天黑了也不想回家。

李家的宅院是很大的,在哥俩的鼓动下,在院里修了一个小运动场,场上有篮球架,沙坑,平平的一块沙土地成为孩子们的乐园。运动场边有一眼手工的机井,打井时是准备吃水用的,可出水时水质很差,水里含碱太多,味苦,只能用来冲澡和洗涮。李璞记得,在北平上中学时,每次暑期(在乡下也是农闲的时候)回家,总见大姐二姐领着各自的子女回来住娘家,她们结伴坐在运动场边,边做手工活边看着孩子,整个宅院里充满孩子们的欢声笑语,这是一年中最具亲情的日子。

那时的小妹李淑芬已经长大,也在武清县县立师范学校读书。她天资聪慧,喜欢学习,喜欢唱歌,年龄不大就显现出脱胎于旧时代的新女性的不凡特征。只因幼年丧母,童年中缺少亲人的疼爱,过着含泪的日子。师范毕业后,也跟随哥哥们到北平求学。 1949 年,考入大连医学院,攻读医学。同年,清华大学生物系毕业的李璞决定奔赴东北解放区的原因之一是离在大连求学的妹妹近些。妹妹李淑芬大学毕业后,分配到北京医学院任教解剖学。几年以后,随丈夫刘应妙在唐山市安家,在唐山煤炭医学院担任教授。值得记忆的是, 1976 年唐山大地震时,正逢大姐病危,小妹赴京探望,丈夫领着一双儿女在家。夜里天崩地裂,丈夫被掀到了床下,床架挡住了倒塌的墙壁,女儿落地时竟然有一棉大衣裹到身上,虽水泥板落在腿部,可只有些皮肉伤,小儿子因天热去了屋外木棚子里乘凉,地震过后只弄个灰头土脸。一家人有惊无险。震后最缺的是水和食品,李淑芬在北京做了好多面饼,并在第一时间赶回唐山,当她来到自家的楼前时,家已经不存在了,只见爷仨儿依偎在一起,已经两天没吃东西了 ……

李璞虽然有个富裕的童年,可也经历了幼年丧母,少年丧兄的切肤之痛。战乱中的奔波,亲人的别离,使他成为早熟的少年,在求学的路上显现出过人的天赋。 二、母 亲 大大的眼睛,微胖,平时话不多,整天忙碌着操持宅院里能伸上手的家务。善良,慈祥,远不像一个大户人家的太太……这是李璞记忆中的母亲。

印象永远停止在他九岁的时候,九岁的孩子能记下多少呢?

打记事儿起,母亲便人过中年,因操劳家务和身体不好,头发过早的花白了。做为传统社会的儿媳妇总是在婆婆的管束之下,常常是无道理可讲的,这似乎更能显示大户人家的规矩与长者的威严,况且在乡下,老辈的说道就更多些。李璞的姑姑们出嫁的晚,对嫂嫂的指责和蛮不讲理的指使,更体现当时社会的风气和大户人家的旧制。

记忆中的母亲是很苦的,家里虽有长工和佣人,但这并不能减轻母亲的负担。父亲在外忙着挣钱,只有吃饭的时候才回来。

母亲又是寂寞的,她识字,识字的人会不满足陈旧而闭塞的乡村生活,还有那些没道理的规矩。但自己又无力去打破,便把希望寄托到孩子身上,别的主张都可放弃,让孩子们都要上学,是毅然坚持的。而父亲又打心眼里赞同,于是,李家大院里除了农民就是学生。

母亲出生在邻村一个中医家庭,她的父亲以治眼病而闻名于十里八乡。有别于普通农民家庭的是,家里除了生活用具而外,还有浓浓的中草药味和琅琅的读书声,还有受人遵敬的笔墨纸砚。于是,这种家庭的氛围中就多了一些平等、开放和文化的内容,使母亲从小就知道有文化的重要性,嫁给父亲的重要的一点就是父亲识字,不同于其他的农民。有文化的人眼光远,识大体,这在母亲的身上也得到了印证。

母亲性情温和,从来不打孩子,淘气了就说几句,承认玩闹是孩子们的天性,这在乡村不是一般人能做到的。只有一件事是严格的,那就是上学。最初,也将孩子们送到一家私塾先生那里去上课,几天以后觉得教的不好,就出钱自家请个先生,李家是有空房的,不但收自己的孩子,还将附近亲属家孩子也都找来一起上课。李家虽说是大户,可大户也是农家,农家院里有了琅琅的读书声,这不但在当地受人高看,也决定了李家的未来。

母亲善良,肯于助人,完全没有富裕人家女主人的那种高傲。那个年月穷人是很多的,沿街乞丐成群,若遇灾荒年更是遍地讨要者。乞丐每敲到李家门,没有空手走的,母亲总是和气相待,为李家换来了远近闻名的好声誉。

亭上村有个叫大尾巴杨的,是个单身女人,人高马大,食量惊人,就是找活也没人用她。那时的女工是很好雇的,一般不给工钱,能吃饱穿暖就算是好东家。大尾巴杨一人顶三个人的饭量,东家这个账是得算的。那年一进腊月,大尾巴杨自己找上门来,冲母亲说:“天冷了,你得管我饭吃!”母亲笑了:“有活你可得好好干。”“中。”就这样,大尾巴杨生活就有了着落。

母亲唯一的娱乐是看戏,而且特别爱看穷人受苦、挨欺负的悲情戏。每次去剧场带的除了手绢就是零钱,手绢是用来擦眼泪的,而零钱是用来给乞丐的。

母亲会做一种拿手菜,叫坛子肉,即嫩又香,其做法未曾传人。因在娘家耳濡目染,母亲会治乡下的一些小病,家里常备一些中成药,用一个小柜装着,因此母亲屋里常弥漫着一股淡淡的药香。

母亲为李家先后生下四男三女,李璞的大哥是燕京大学化学系毕业;二哥在武清县县立师范学校毕业后,帮助父亲操持家务,20岁时患病离世;三哥曾在北平警官学校学习;李璞清华大学生物系毕业;大姐李淑琴嫁给武清县太子务村的李保平为妻,李保平毕业于北平辅仁大学社会经济系;二姐嫁给武清县童林村的刘广来,夫妻感情甚笃,可惜1953年患肠结核病故;妹妹李淑芬大连医学院毕业。

李家富裕可还是农家,农家走出的孩子们都学业有成,这说明着母亲是个懂大事理的母亲。

1938年春,刚放学的李璞正在院里玩皮球,被不常到家里来的大表姐叫进屋里,说妈妈要看看他。进屋后,只见妈妈半躺半倚的在炕头上,无力地把他唤到身前,伸出手来摸着他的头顶,嘱咐着他:“你要好好读书,长大以后要为妈妈争口气。”母亲多年来一直患有高血压病,久治未愈。这次经仁寿域的黄大夫诊视,临行前撂下了话:“你们还是早些做点准备吧。”不久母亲因脑溢血病逝。母亲“要争口气”的遗言,成为李璞毕生努力的支点。 三、父亲 祖父李耀是个玩心很重的男人,因不务正业使家境本来不错的李家破败了。搬到武清县亭上村以后,他很少回来,这样,李家就全部交给刚结婚不久的儿子,也就是李璞的父亲李子嘉。

父亲李子嘉是个非常英俊的男人,也是一个极其优秀的农民,庄稼地里的活干得干净利落,并肯吃苦,家里有长工,他带着长工下地,吃在地头,也是窝头、小菜和米粥。

当时的乡间光靠苦干是发不了家的,父亲还是个胆大心细,极善理财的新型农民。他善理财讲节俭近于苛刻,家里虽然仓满地丰,可一家老小仍以粗粮度日,吃着地产的青菜,肉和细粮不到年节是很少见到的。

有善理财的好名声当然又不仅仅是口挪肚攒,他在村里率先推行新型的管理长工的劳作方式,即“锅伙”。从字面上理解,有合伙做饭,食者平等的含义。应用到东家和长工之间,就是废除了千百年来打工者出力气,东家付工钱的传统关系,把长工提升为合伙人,东家出土地农具,管食宿,秋后按收成与东家四六分成。这样,极大的调动了长工们的劳动热情,不再用监工。现在想来,属于资本主义股份制的最初阶段,只是入股的不是货币和家产,而是劳动力,这在20 20 世纪30年代的乡村无疑是先进的。改变了以前的主仆关系,长工们就象在自已的田里干活,自我约束,使父亲能腾出手来做些别的。

父亲是识字的,并在母亲的影响下,对子女的教育不仅仅局限在会干农活和持家理财上,更重要的是要上学。首先在家里办私学,后来,自己出钱,在李家的宅院后面,盖起了两排房做教室,办成了亭上村自古以来第一所正规小学。老师从外地请来,由父亲给付工钱,村里孩子上学是免费的。

有了这所小学,附近的邻村孩子也有学可上了。从此,父亲办学有了瘾。20世纪30年代中期,因京津地区战乱频繁,李家迁到了武清县城,父亲被任命为武清县第二十七乡乡长,其乡政府所在地叫大押虎寨村。父亲上任后的第一件事就是办学校。该村有个庙堂,殿内宽敞,父亲找人搬倒神像,买来桌椅,并让自已刚从武清县县立师范学校毕业的二儿子来该校任教。对拆庙堂,村民们是有议论的,怕破了村子的风水,若遇灾年,人们没有地方烧香拜佛了。但学校开学不久,孩子们比上辈多知道了好多事儿,村风大变,人们才知道父亲在给村里造福。

距武清县不远有个叫杨村的地方,因有个火车站,便成为一个很热闹的乡镇,就是没有中学。当时县政府给父亲封了个官,名头是个处长,可手里既没人又没钱,是个空衔,目的就是让他在杨村办起一所中学来。这个处长本身没有工资,办学县政府也不出一分钱,一切靠父亲自己解决。父亲仍乐此不疲,风里来雨里去地愣是把学校盖成了,并把自己的子女也送到这个学校来上学。

父亲办学是希望所有乡下的孩子都能上学,他认定一个道理,只有上学才会改变自己,才会有出息。

李家富裕是源于父亲识字,认识字就长见识,就看得远,就头脑活。李家财富的积累不仅是因为土地多,主要是倒卖粮食。每到秋天粮食打下来了,囤在家里,乡村是没有粮食市场的,以前都是每户人家自己把粮食弄到乡镇集市上卖,既卖不上好价钱又耽误功夫。于是,父亲就在村里就地收粮,按照乡镇的价格收上来,雇武清县的汽车拉到天津去批给当地的粮行。两天一个来回,回来马上把卖粮款返给粮户。这种收购倒卖受到村民们的极大欢迎,只把粮食扛出院门即可,虽然不是一手钱一手货,可隔天就见到现钱了。这对李家利润是很大的,那个年代交通极不发达,城乡之间的商品差价很大,粮食一倒手真的是财源滚滚。不久,父亲也将邻村的农产品都包了下来,李家已由乡镇的地主向资本经营的商人过渡,后来又在武清县城街头开了布店,取名“天德祥”。

李家发财了,但过日子的节俭之风仍是持家的主旨。后来家里的伙食有了一点改善,每天能吃上一顿细粮,可父亲自己仍滴酒不沾,也不抽烟。

1939年,十一岁的李璞到北平去求学,父亲将学习所用经费存到一个亲属那里,李璞用时去取。花钱是有限度的,每次假期回家,要到父亲那里报账。若有花的不当的地方,是要挨训的。那时的李璞还是个孩子,总要花点零钱,为不挨训,他就报花账,与父亲斗起智来。

父亲没有娱乐玩耍的嗜好,最大的乐趣是在夜深以后,拿出账本和算盘,把算盘珠拨拉得山响。

李家大宅有个小小的后门,家人很少走,日子久了,倒成了乞丐们的聚集地。平时能要到半个饼子或一点米饭,在每月的十五,则给钱了。一到这天,父亲发话,每人三个铜板。当时李璞的小妹李淑芬只有十岁左右,正上小学,便爬上一把椅子趴在个条桌上记账,每个讨要者不准重领。乞丐们都变得懂事了,很自觉的排起了队。领完的走,新来的又排上,二、三十号人的队伍成为武清县城的一道景观。

1938年,母亲去世,这对父亲打击很大,失去了一个持家理财的好帮手。隔年又续娶了李璞的后母,是天津市国民大戏院老板的女儿。后母是个未曾出嫁的老姑娘,有抽烟喝酒的嗜好。嫁入李家后,变得少言寡言,同在一个大院里,却极少同前妻的子女们来往。婚后生有一子,解放后靠李家留下的一点家产一直在北京生活。

1946年,解放战争在平津地区展开,父亲举家搬到北平。1947年听说家乡解放,做为一个有名的地主必然有被挨斗的担心,便只身去了在南京工作的大儿子那里。北平解放,父亲又搬回北京。“文革”期间,父亲与后母被遣送回武清老家,由李璞接济着生活,于1969年去世,终年84岁。 |

English

English